La Marque Comme Miroir Culturel : De l'achat Utilitaire à Identitaire

Introduction

Autrefois, on consommait pour répondre à un besoin simple et concret : se vêtir, se nourrir, se loger. Aujourd’hui, nos choix d’achats vont bien au-delà de la fonction première d’un produit. Ils expriment qui nous sommes, ce en quoi nous croyons et à quel univers nous appartenons.

La marque est devenue un miroir culturel, reflétant nos valeurs, nos goûts et même notre vision du monde.

La marque est devenue un miroir culturel, reflétant nos valeurs, nos goûts et même notre vision du monde.

Du contenu au contenant

Jusqu’aux années 1960, l’acte d’achat était matérialisable : il portait avant tout sur le produit lui-même, sa matière, sa fabrication et son utilité. On cherchait à répondre aux deux premiers échelons de la pyramide de Maslow — besoins physiologiques et de sécurité.

À partir des années 1970, et de manière croissante jusqu’à aujourd’hui, l’achat s’est déplacé vers l’immatériel : une image, un univers, un récit. On n’achète plus seulement un objet, mais un ensemble de symboles porteurs de valeurs et de sens. Ces signaux culturels permettent à chacun de se projeter dans un style de vie, de se rattacher à une communauté et d’exprimer une partie de son identité.

La pyramide des besoins par le psychologue Abraham Maslow

La pyramide de Maslow classe les besoins humains en cinq niveaux :

1. Besoins physiologiques

2. Besoin de sécurité

3. Besoin d'appartenance

4. Besoin d'estime de soi

5. Besoin d'accomplissement personnel

Pendant longtemps, les marques répondaient surtout aux deux premiers niveaux.

Aujourd’hui, elles ciblent directement les besoins d’appartenance, d’estime et même d’accomplissement personnel :

Aujourd’hui, elles ciblent directement les besoins d’appartenance, d’estime et même d’accomplissement personnel :

3. Appartenance : se sentir membre d’un groupe partageant les mêmes codes.

4. Estime de soi : se valoriser, être reconnu, afficher une réussite.

5. Accomplissement personnel : se dépasser, exprimer un idéal, incarner un style de vie qui correspond à ses aspirations profondes.

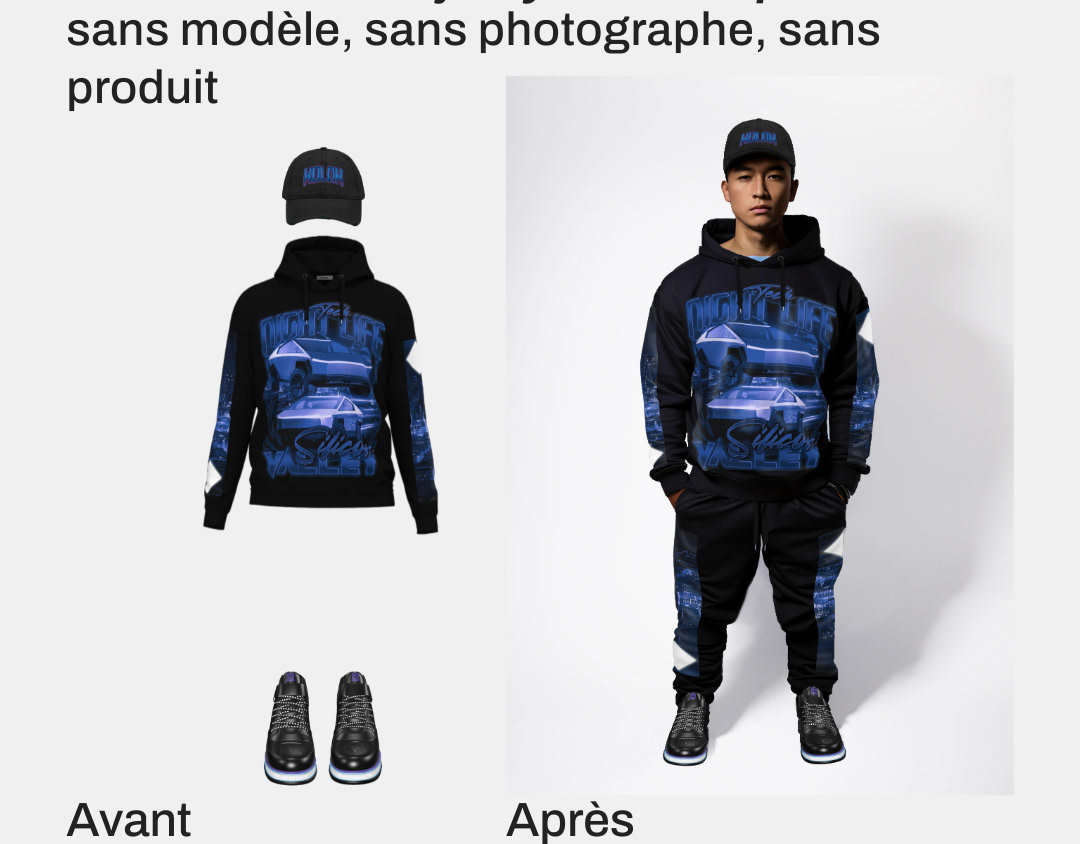

Voici un exemple pour illustrer le propos : deux t-shirts blancs unis de qualité et quantité de matière identiques.

Le t-shirt sans marque répond à un besoin rationnel : le meilleur rapport qualité/prix pour se vêtir.

Le t-shirt estampillé Nike s’inscrit, lui, dans un cadre affectif d’achat où la marge peut exploser… car lorsqu’on aime, on ne compte pas.

On ne paie pas seulement pour un tissu, mais pour un symbole de performance, de dépassement de soi, et une appartenance à un univers.

Le t-shirt sans marque répond à un besoin rationnel : le meilleur rapport qualité/prix pour se vêtir.

Le t-shirt estampillé Nike s’inscrit, lui, dans un cadre affectif d’achat où la marge peut exploser… car lorsqu’on aime, on ne compte pas.

On ne paie pas seulement pour un tissu, mais pour un symbole de performance, de dépassement de soi, et une appartenance à un univers.

Du fonctionnel au rêve : le capitalisme de la séduction

Cette transition, du produit purement fonctionnel à l’objet porteur d’un imaginaire, s’explique par ce que le sociologue Michel Clouscard appelle le capitalisme de la séduction.

Les marques ne se contentent plus de répondre à des besoins utilitaires : elles mettent en scène le désir, en construisant des univers qui promettent un bonheur, un statut ou une reconnaissance.

Elles orchestrent une frustration organisée : la satisfaction d’un achat est rapidement remplacée par l’envie de nouveauté, entretenue par un storytelling permanent.

Les marques ne se contentent plus de répondre à des besoins utilitaires : elles mettent en scène le désir, en construisant des univers qui promettent un bonheur, un statut ou une reconnaissance.

Elles orchestrent une frustration organisée : la satisfaction d’un achat est rapidement remplacée par l’envie de nouveauté, entretenue par un storytelling permanent.

Ainsi, les marques exploitent les niveaux supérieurs de Maslow, transformant un acte rationnel en une expérience émotionnelle et culturelle.

Les marques comme créatrices de culture

Les biens transcendent leur fonction pour acquérir une signification socio-culturelle.

Les marques ne se contentent pas de vendre : elles racontent des récits, véhiculent des valeurs, s’ancrent dans notre patrimoine collectif.

Elles deviennent des acteurs culturels à part entière, capables de créer des univers dans lesquels nous projetons une partie de notre identité.

Les marques ne se contentent pas de vendre : elles racontent des récits, véhiculent des valeurs, s’ancrent dans notre patrimoine collectif.

Elles deviennent des acteurs culturels à part entière, capables de créer des univers dans lesquels nous projetons une partie de notre identité.

Conclusion

Dans un monde où la singularité est devenue la norme, les marques ne se contentent plus de répondre à des besoins : elles façonnent des identités, stimulent nos émotions et alimentent nos désirs les plus profonds. Elles vendent de l’appartenance, des rêves et parfois des (dés)illusion.